家を建てようとしている土地が狭い、容積率・建ぺい率が低い…

でも、広い家はあきらめたくない!

そんな方の為に、今回は狭小地や容積率・建ぺい率の低い土地でも、広々とした家を建てる方法を教えちゃいます。

家を建てる際には、建築基準法や都市計画法という法律が深く関係しています。これらの法律によって容積率・建ぺい率・斜線制限などが決められており、建てられる建物の大きさも制限されているのです。

しかし、建物の大きさを制限する法律には、 合法的に容積率・建ぺい率を増やせる特例があるんです!

緩和規定をうまく利用することができれば、狭い土地や容積率・建ぺい率の低い土地でも、その土地を最大限有効活用して、広々とした間取りの建物を建てることが可能になります。

容積率や建ぺい率を増やす方法は、色々な種類がある上に、それぞれ利用できる条件が異なりますので、意外とプロの建築士でも見落としていることがあります。知らなきゃ損!なので、家を建てる前に是非ご覧ください。

狭い土地や容積率の低い土地でも、広い家を建てる方法

建物の大きさを決める主な要素は、建ぺい率・容積率・斜線制限の3点です。

都市部では場所によって、建ぺい率や容積率、北側斜線制限などが、都市計画というもので決まっています。

なので、買った土地ごとに建てられる家の大きさが決まっています。

都市計画は自治体が決めているので、購入者が自治体に相談して条件を変えてもらうなんてことは、基本的にできません。

所有している土地・購入した土地を最大限活かして広い家を建てるには、緩和規定を利用するしかありません。

容積率・建ぺい率・斜線制限の詳しい緩和方法を解説します。

各緩和規定については、関係する建築基準法の条文がどこなのか記載しています。条文を確認したい方は、該当する建築基準法・建築基準法施行令をご覧ください。

容積率の緩和規定を利用する

容積率は、建物の大きさを決める最重要項目といっても過言ではありません。

容積率の緩和規定を利用すれば、広い家を建てることができます。

地下室

容積率の緩和規定の中で、一番効果が大きいのが、地下室です。

住宅の、延べ床面積の3分の1までなら、容積率算定の床面積から除外されます。

単純に言うと、1フロア増やせちゃうんです。

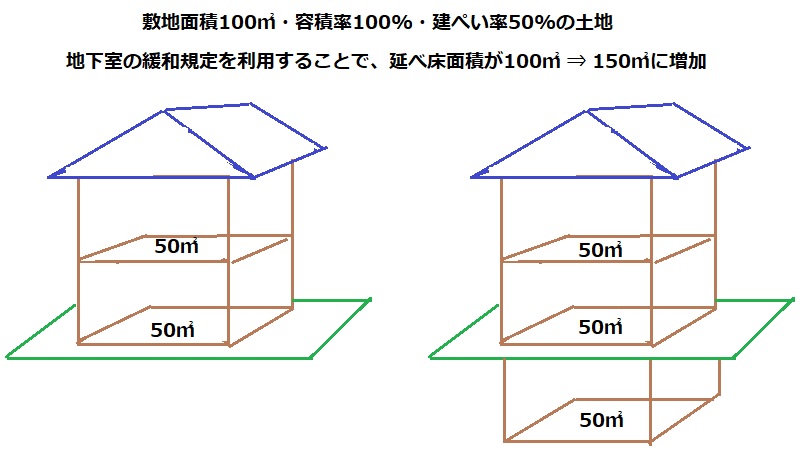

例えば土地の面積が100㎡、容積率が100%、建ぺい率が50%の敷地があったとします。

普通に建物を精一杯建てると1フロア50㎡の2階建て、延べ床面積100㎡の家しか建ちませんが、地下室の容積率不算入の緩和規定を利用すると、これに地下室50㎡がプラスされるので、延べ床面積150㎡の家が合法的に建築可能になります。

この例だと、なんと床面積が1.5倍に増えます。

地下室と言っても、完全に地中になくても大丈夫です。地下室の天井が、地盤面から1m以下であれば、半地下のように一部地上にでている構造であっても問題ありません。

半地下のような構造にすれば、開放的とまでは言えませんが、窓を設置して換気や外の光を取り入れることができます。

実際にこのような手法は、アパートやマンションなどの共同住宅では、より多くの部屋を作って家賃収入の多い物件にするためによく使われています。

ただし、地下室は地上に部屋をつくるより、建築コストが高いことや、水害の危険性が高い場所では水没する危険性があるので、注意が必要です。

ちなみに、商業ビルなどでは利用できません。

関係条文:建築基準法第52条第3項

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するものの用途に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

賃貸物件を建てる時に地下室を作るメリット・デメリットについて解説している記事もありますので、興味のある方はご覧ください。

>>土地活用で地下室のあるアパート・マンション・ビルを建てるメリット・デメリット

車庫

駐車場や駐輪場などの車庫を家の1階に設ける場合、延べ床面積の5分の1を限度として延べ面積に算入せず緩和されます。

例えば、延べ床面積100㎡の家なら、20㎡の車庫をプラスできます。

20㎡というと5.5m×3.6mくらいですので、大型車も十分駐車可能な広さです。

あまり大きな声では言えませんが、車庫として建築して物置のようにして使っている方もいます。

私が見た家の中でこれは有りなのか⁉と驚いたのが、1階の一部屋をサイクルスペース(自転車置き場)として申請し、建築許可を受けて広い家を建てている事例がありました。

その土地は土地面積が50㎡(約15坪)で、建ぺい率60%(角地のため)、容積率100%しかない、普通にやればろくな家が建たない土地だったので、誰がこんな土地買うんだろう?と思っていました。

すると、建売業者が購入して、上記緩和規定などを利用してそれなりの広さの家を建てて売っていたのには驚きました。

車の駐車場だけでなく、自転車置き場であっても利用できるのがポイントで、土地の間口が狭くて駐車場を作れない土地で建物を広くしたい場合などに、積極的に利用したい方法です。

関係条文:建築基準法施行令第2条第1項四イ、第3項

次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

イ 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分

第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

一 自動車車庫等部分 五分の一

防災用備蓄倉庫

防災用品などを保管する備蓄倉庫を設ける場合は、延べ床面積の50分の1が、床面積の計算から除外されます。

50分の1しか除外されないので、効果としては低いのですが、クローゼット一つ分くらいの収納スペースを追加で作れるので、条件が厳しい土地に建築する際は是非利用したいです。

ちなみに、あくまで防災用の備蓄倉庫なので、なんでも使える収納スペースとして利用していいわけではありません…建前上は

備蓄倉庫以外にも、蓄電池を設ける部分や宅配BOXも除外可能です。

関係条文:建築基準法施行令第2条第1項第4号、第3項

次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

ロ 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分

ハ 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分

ニ 自家発電設備を設ける部分

ホ 貯水槽を設ける部分

ヘ 宅配ボックスを設ける部分

第一項第四号ただし書の規定は、次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として適用するものとする。

二 備蓄倉庫部分 五十分の一

三 蓄電池設置部分 五十分の一

四 自家発電設備設置部分 百分の一

五 貯水槽設置部分 百分の一

六 宅配ボックス設置部分 百分の一

ロフト

ロフトは、条件を満たせば、床面積に含まれません。

ロフト部分の高さが1.4m以下、ロフトの広さがロフトのある部屋の面積の2分の1未満であることが主な条件ですが、他にも細かい規定が多数あります。

ロフトはあくまで収納スペースのような扱いになるので、部屋のような設備・仕上げにすることはできませんが、モノも置いておけますし、天井が高くなり広々とした部屋になります。

関係法令:建築基準法第92条、令第2条第1項第8号

建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積及び高さ、建築物の軒、天井及び床の高さ、建築物の階数並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。

出窓

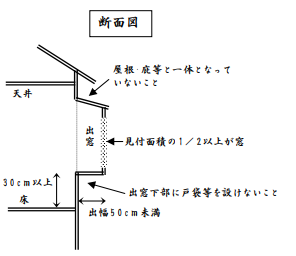

出窓も、条件を満たせば床面積に含まれません。

出窓は物を置くスペースにもなりますし、外側に飛び出ているので、室内が広く感じます。

出窓が床面積に算入されない条件は以下になります。

・出窓が床から30cm以上の高さであること。

・出窓が外壁から50cm以上突き出ていないこと。

・出窓の外側に突き出ている部分の、面積の2分の1以上が窓であること。

次の各号に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。

イ 下端の床面からの高さが、三〇cm以上であること。

ロ 周囲の外壁等から水平距離五〇cm以上突き出ていないこと。

ハ 見付け面積の二分の一以上が窓であること。

建ぺい率の緩和規定を利用する

建ぺい率が増えると、1フロア当たりの床面積を増やすことができますので、場合によっては延べ床面積も増やすことが可能です(容積率やその他制限にもよる)

また、建築可能な範囲が広がるということは、設計の自由度が上がります。特に狭小地では、建ぺい率が増える影響はかなり大きいです。

ここでは、建ぺい率を緩和する方法をご紹介します。

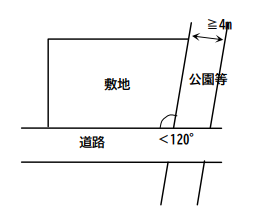

角地

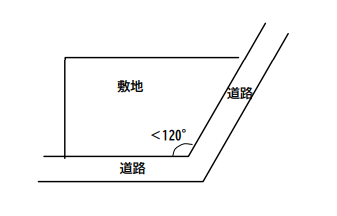

角地は、建ぺい率が+10%されます。

一言で角地といっても、整形地のように角がきれいな90度になっている土地もあれば、角度が大きくて角地?といえるのか、微妙な土地もあります。

東京都の場合は、敷地の3分の1以上が道路に接していて、道路と道路の交わる部分の敷地側の角度が、120度未満としています。

角地緩和という名称ですが、角地でなくても緩和される場合があります。

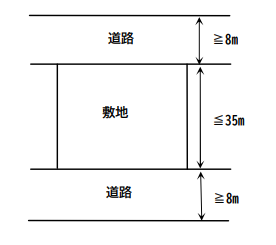

それは、二つの道路に挟まれている土地で、道路の幅が両方8m以上、道路と道路の間隔が35m以下の場合です。

他にも、敷地が道路だけでなく、公園や川と接している場合も、建ぺい率が緩和されます。

繰り返しになりますが、上記は東京都の場合です。

基本的には全国共通ですが、他の自治体だと適用条件が上記と多少異なる場合がありますので、【~市 角地緩和】などで検索してみて下さい。知りたい自治体のホームページで、詳しい利用条件が記載されていることがあります。

わかりやすい角地の場合、ハウスメーカーや建築士なども、よく理解しているのですが、公園や川に接している場合や、二つの道路に接している場合、プロでも気づかないことや知らないことがあります。

実際に私は、建築条件付きの土地の建物参考プランが、角地緩和を利用しない建ぺい率で作成されているものを見たことがあります。

関連条文:建築基準法第53条第3項第2号

前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

二 街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

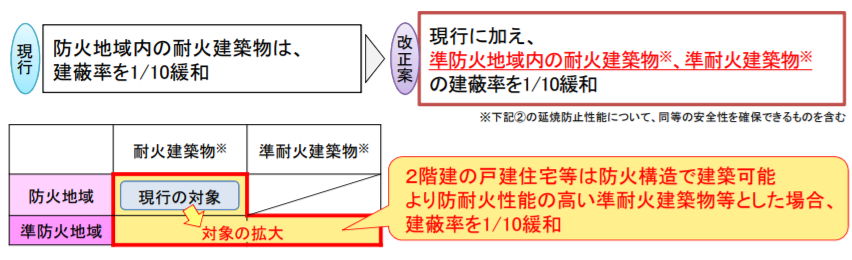

防火地域内の耐火建築物

場所によっては、都市計画で敷地が防火地域に指定されていることがあります。

防火地域とは、火災を防止するために、建築する際には建物を燃えにくい素材・構造などにする必要がある地域のことです。

駅前の商業地や、幹線道路沿いなどで指定されていることが多いです。

防火地域内で、燃えにくい家(耐火建築物)を建てる際には、建ぺい率が10%加算されます。

デメリットとしては、耐火建築物は燃えづらい構造・建材を利用するため、建築費が高くなってしまいます。

関連条文:建築基準法第53条第3項第1号

準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物

建築基準法が改正されたため、2019年(令和元年)6月より、準防火地域内で耐火建築物または準耐火建築物を建てる際には、建ぺい率が10%加算されるようになりました。

東京23区などの都市部では、防火地域または準防火地域に指定されている場所が多く存在するので、かなり嬉しい法改正です。

しかもこちらは、耐火建築物だけでなく準耐火建築物でも適用されるので、かなり利用しやすくなっています。

用途地域が、中高層住居専用地域に指定されている場所で、建ぺい率が60%・容積率が200%となっている場合、以前は3階建てだと20%容積率を使いきれませんでした。

建ぺい率が70%になるとそのようなこともなくなりますので、土地を有効活用することができます。

関連条文: 建築基準法第53条第3項第1号

第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

一 防火地域内にあるイに該当する建築物又は準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物

イ 耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物

ロ 準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物

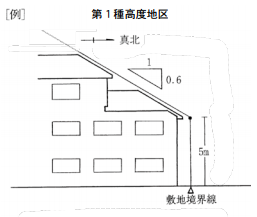

斜線制限の緩和規定を利用する

住宅を建てる際には、【道路斜線制限】と、【北側斜線制限】という制限があります。

・道路斜線制限とは

道路の採光や通風を確保するための制限で、前面道路の反対側の敷地境界線から、一定の角度で線を引き、その線を超える高さに建物を建築できないという制限です。

・北側斜線制限とは

北側隣地の採光を確保するため、北側隣地境界線の5~10mほど高い位置から、一定の角度で自分の土地側に線を引き、その線を超える高さに建物を建築できないという制限です。

わかりやすくいうと、南側が道路に接していない(北・東・西向き)の家は、日があたりません。それだとかわいそうなので、ある程度日が当たるようにして下さい!といった内容の建築ルールあるんです。

自分の土地が、道路が北側にある敷地であれば、基本的に関係ありません。

東京都では、第~種高度地区という名称で、立ち上がりの高さや角度を場所ごとに決めています。

いくら容積率が高くても、斜線制限にかかるとその部分には建物を建てることができないので、非常に厄介な制限です。

それでは、斜線制限緩和の方法を解説します。

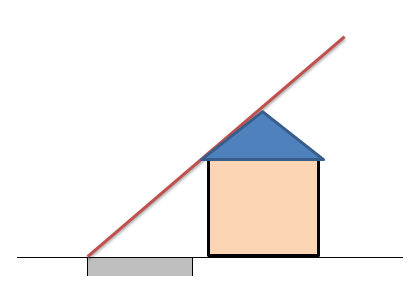

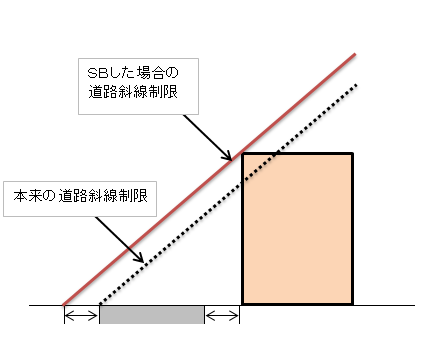

セットバック(SB)して建物を建てる

敷地と道路の境界線から、下がって家を建てると、道路斜線制限が緩和されます。

下がった距離と同じ分、道路が広がったのと同じような扱いになります。

関係法令:建築基準法第56条第2項

前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

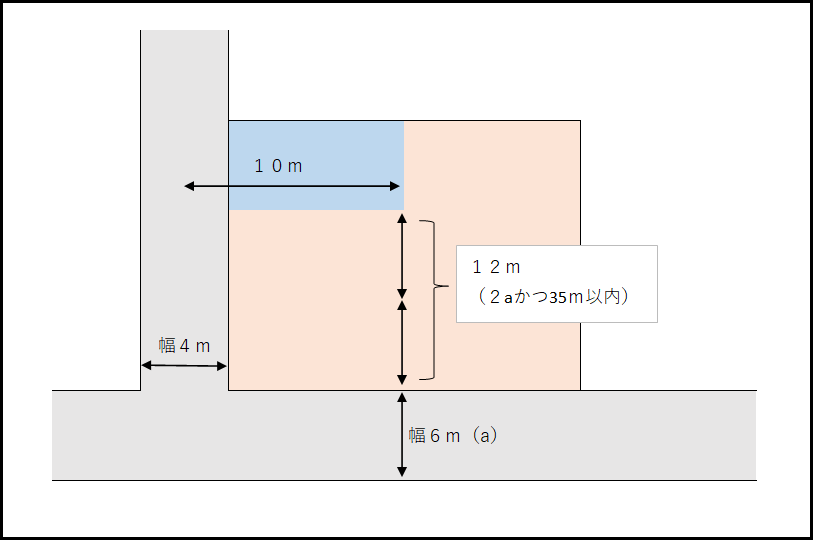

広い方の道路の道路斜線制限を利用する

二つの道路に接する土地は、広い方の道路から広い方の道路幅員×2かつ35m以内なら、狭い方の道路も広い道路と同じ幅の扱いにすることができます。

二つの道路に接する土地と聞くと、角地だけを想像してしまいがちですが、T字路やハンバーガーのように二つの道路に挟まれている二方路の土地なども該当します。

様々なパターンがあるので、とりあえず二つの道路に接していたら、道路が広い方の道路斜線制限が狭い方でも利用できるかもしれない、ということだけ覚えといてもらえばいいと思います。

より詳しく知りたい方は、色々なパターンをとても詳しく解説されている方がいらっしゃったので、そちらをご覧ください。

>>【道路斜線の緩和】2つの道路に接する敷地の『2aの取り方』を解説

関係法令:建築基準法施行令第132条

建築物の前面道路が二以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が四メートル未満の前面道路にあつては、十メートルからその幅員の二分の一を減じた数値)以内で、かつ、三十五メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

天空率を利用する

天空率とは、斜線制限を回避する方法のひとつで、ザックリ言うと、道路斜線制限に引っかかる部分が一部あったとしても、全体として道路斜線制限を守ったとき以上に空が見えれば(開放的であれば)、建築可能になる超画期的な制度です。

道路斜線制限だけでなく、北側斜線制限でも利用可能です。都市部では斜線制限のせいで、容積率を使いきれなくて小さな家しか建てられないことがよくあるので、そう言った場合は是非利用したいものです。

ただし、北側の斜線制限が第~種高度地区となっている場合は、利用できません。

また、天空率を利用するには、プロの中でもある程度専門的な知識や技術が必要で、実際には使えるのに技術的にできない建築士や、ハウスメーカーが存在しますので注意が必要です。

関係法令:建築基準法第 56 条第7項

各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。

まとめ

どれくらいの広さの家を建てられるのかは、その土地の広さ・建ぺい率・容積率・斜線制限でほとんど決まります。

狭小地や容積率の低い土地では、普通に建てると、小さい建物になってしまいますが、様々な緩和規定を利用すれば、広い間取りの家を建てることも可能です。

< 容積率の緩和方法 >

・地下室

・車庫

・防災用備蓄倉庫

・ロフト

・出窓

< 建蔽率の緩和方法 >

・角地緩和を利用する

・防火地域で耐火建築物を建てる

・準防火地域で耐火建築物または準耐火建築物を建てる

< 斜線制限の緩和方法 >

・セットバックして建物を建てる

・二つ以上の道路に接する場合は、広い方の道路斜線制限を利用する

・天空率を利用する

上記緩和方法は、建築のプロである一級建築士でもうまく使いこなせていないことがあります。

なので、ハウスメーカーや建築士を選ぶ際は有名だからという理由ではなく、土地が狭い場合は狭小住宅の建築を得意としている建築会社や建築士を選んだ方がいいと思います。

建ててから、あれが使えたのに…なんて思っても手遅れです。

狭小住宅が得意なハウスメーカーの情報収集をするときは、不動産情報サイトなどで有名な【 LIFULL HOME’S 】が便利です。

・ローコスト住宅や3階建て住宅、狭小住宅など、様々なテーマからハウスメーカーを選ぶことも可能です。

・複数のハウスメーカーや工務店に、まとめて無料で資料請求できます。

・建設予定地の住所を選ぶと、建設可能なハウスメーカーが一覧で表示されます。そこには坪単価や工法も記載されていますので、自分たちの予算や気になる工法のハウスメーカーを選んで、資料請求できます。

住宅展示場に行く前に、とりあえず資料を見て情報収集したい!なんて方には特におすすめです。

資料請求はコチラ ⇒ 【 注文住宅資料請求【LIFULL HOME’S】 】

その他、これから土地を購入する方には、注文住宅を建てる際の、土地選びのポイントについて解説した記事もあります。

下手な土地を選んでしまうと、余計なコストがかかったり、思うような間取りにできない可能性がありますので、是非ご覧ください。