近年災害が多発している日本では、ハザードマップの注目度が上がっています。しかしハザードマップの存在自体は知っていても、ハザードマップについて詳しく学ぶ機会はありません。

自治体から配られても全く中身を見ていない方や、ぺらぺら見ただけという方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、ハザードマップとは何か?種類や見方、どのように作られるのか、信憑性、どこでもらえるか、有効活用方法について簡単にわかりやすく説明します。

ハザードマップは自分の住んでいる場所の自然災害の危険性を知ることや、これから家を購入する際に非常に役立つ資料となりますので、一度じっくり見ることをおすすめします!

ハザードマップとは?

ハザードマップとは、洪水や土砂災害、地震、液状化など自然災害の危険性が高い場所を、危険度別に色分けして表示している地図です。

万一の際の、避難場所や避難路についても記載されています。

もともと以下のことを目的に作成されました。

・危険な場所に住んでいる人が危険を認識すること

・災害発生時にスムーズかつ迅速に避難できるようにすること

・災害防止することにより被害軽減を図るため

そもそも自分が住んでいる場所にどんな危険性があるのか、わかっていない人が多くいらっしゃいます。

また、災害が発生しそうなとき、または発生した場合にどこにどんな経路で避難すればいいのかわかっていないと、万一の際には手遅れになる可能性があります。

その他、自分が住んでいる場所の危険性を知ることにより、事前に対策を取ることで被害を防げたり、被害を最小限に抑えることができます。

こういったことを目的にハザードマップは作成されていますが、最近では家を購入するときの重要な参考資料としても利用されています。

ハザードマップの種類

ハザードマップには災害別に大きく分けて、5種類あります。

1、水害ハザードマップ

2、土砂災害ハザードマップ

3、地震防災(ゆれやすさ)マップ

4、液状化ハザードマップ

5、火山ハザードマップ

住んでいる場所によって災害の危険性は異なりますので、何種類もハザードマップが作られている地域もあれば、1,2種類しか作られていない地域もあります。

ハザードマップが作られている種類が多い地域ほど、それだけ多くの災害の危険性がある街と言えます。

ハザードマップの種類と、それぞれの内容について説明します。

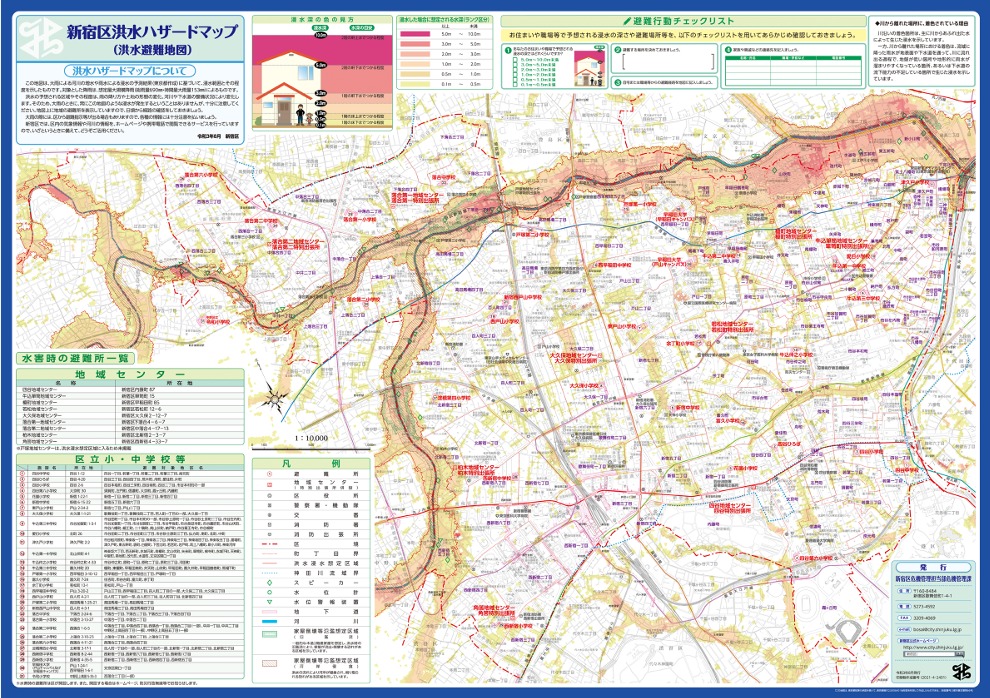

1、水害ハザードマップ

水に関する災害についてのハザードマップで、自分の家が浸水する可能性があるのか?浸水する場合どれくらいの深さまで浸水するのか?津波や高潮の場合、どれくらいの高さのものがくる恐れがあるのか?避難所の場所などがわかるものです。

水害ハザードマップは、さらに細かく分けると5種類(洪水・津波・高潮・内水・ため池)ありますが、自治体によっては浸水ハザードマップや水害ハザードマップなどの名称で一括りにしているところもあります。

それぞれ説明します。

洪水ハザードマップ

河川が氾濫した時に想定される浸水域や浸水する深さ、避難場所等を表示しています。

国土交通省や都道府県が作成しているハザードマップだと、中小河川の氾濫については表示されていないことが多いので、必ず自分が住んでいる市や区などが作成しているものを見ましょう。

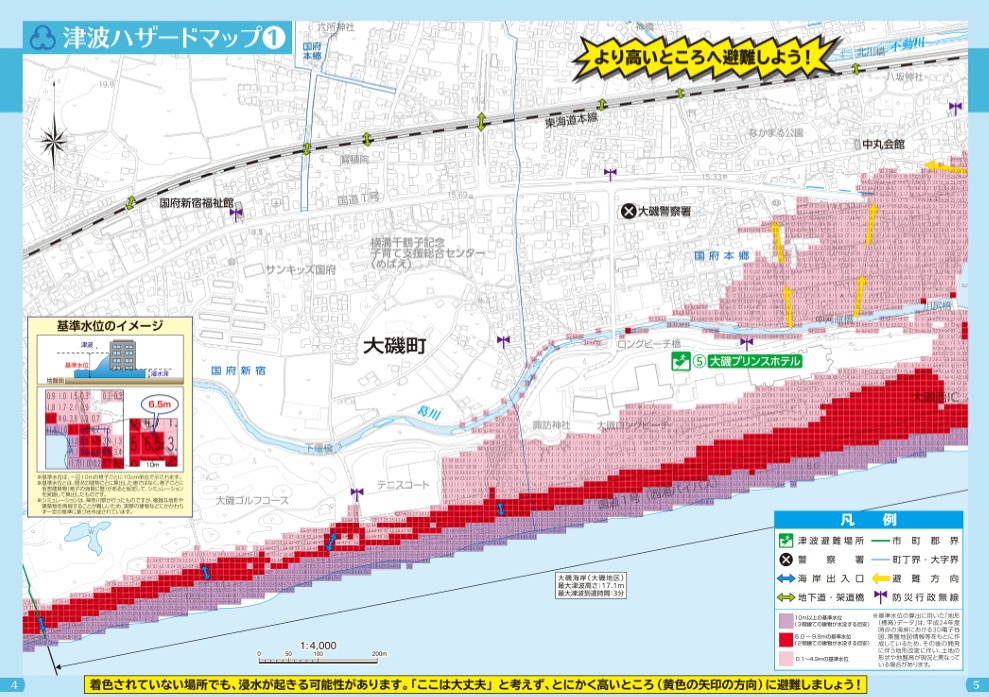

津波ハザードマップ

津波が陸上に押し寄せたときの浸水想定区域や津波の高さを表示しています。

海に面する地域では当たり前の存在ですが、津波は川を遡るので、直接海に面していない場所でも浸水する可能性があります。

自宅の近くに海がある場合や、大きな川がある場合は必ず確認しましょう。

津波ハザードマップをもとに、東京都の津波危険度を調査した記事もありますので、興味のある方はご覧ください。

高潮ハザードマップ

台風等の影響により、海水が堤防を越えて浸水が想定される地域と浸水する深さを表示しています。

(高潮とは、台風など強い低気圧が来襲すると、低気圧により海面が吸い上げられて波が高くなると同時に海面の水位も上昇する現象のことです。特に満潮と重なると被害が大きくなります。津波は大きな波が1~数回押し寄せる現象ですが、高潮は波というよりむしろ海の水位が全体的に上昇する現象となります。)

内水ハザードマップ

内水氾濫が起きた場合に想定される浸水域や浸水する深さを表示しています。

※内水とは、内陸部の浸水のことで、内水氾濫とは下水道などの排水能力が降雨量に追いつかずに、マンホールや排水溝、家庭のトイレ、風呂場などから水が溢れ出て浸水してしまう現象です。

大雨の際に、坂の下やくぼ地などの低地で急激に排水が集まりやすい場所で起きやすく、場所によっては河川の近くでなくても起きるのが特徴です。

2019年10月の台風19号で、川崎市の武蔵小杉が浸水しましたが、あれは隣接する多摩川が氾濫したのではなく、多摩川に排水しきれなくなったことで起きた内水氾濫です。

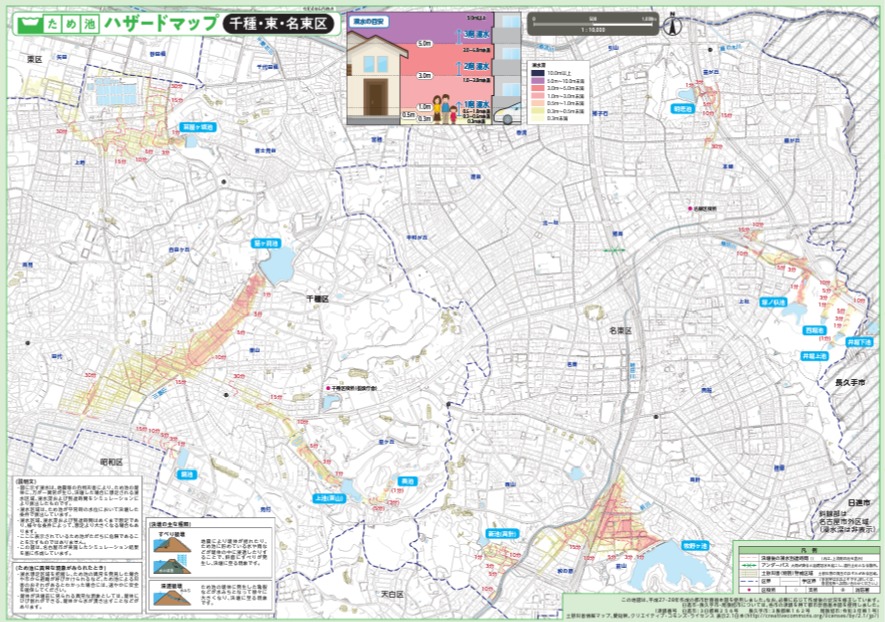

ため池ハザードマップ

ため池が大きな地震などで決壊した時に想定される浸水域や浸水する深さ等を表示しています。

ため池の堤体が決壊すると、大量の水が低い方へ一気に流れてきますので、水が流れる経路に家がある場合は大きな被害が出る可能性があります。

家の近所にため池がある方や、近くにため池がある家や土地を購入しようと思っている方は必ず確認しておきましょう。

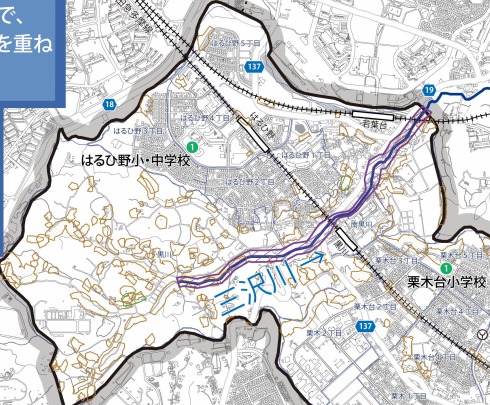

水害ハザードマップを見るときに注意して欲しいことがあります。

水害に関するハザードマップのうち、1種類しか作成されていない場合は、浸水想定エリア外であっても安全とは言えないということです。

例えば、河川の氾濫についてのハザードマップしか作成していない場合、河川から遠い内陸部では色がついておらず、安全だと思ってしまいます。

しかし、内陸部であっても、周囲より低い場所には大雨の際に水が集まります。

そういった場所では、ゲリラ豪雨などによる内水氾濫の危険性がありますが、河川の洪水ハザードマップではわからないことがあります。

実際に、神奈川県川崎市では、河川の氾濫による洪水ハザードマップしか公表していませんでしたが、2021年2月に、遅れて内水ハザードマップを公表しました。

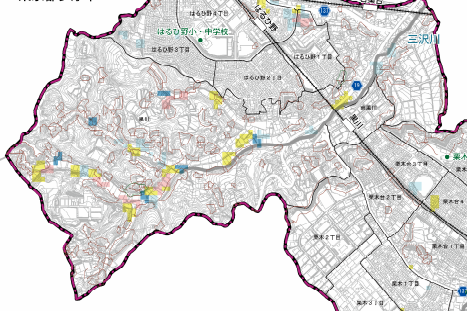

わかりやすい例として、あまり大きな河川に接していない麻生区を見てみると、洪水ハザードマップでは浸水想定区はそれほど多くないですが、内水ハザードマップでは、区内に所々浸水想定区域があるのがわかります。

水害に関するハザードマップを見る際は、必ずすべての種類に目を通すこと、河川だけなのか、内水も含まれているのかなどをしっかり確認しましょう。

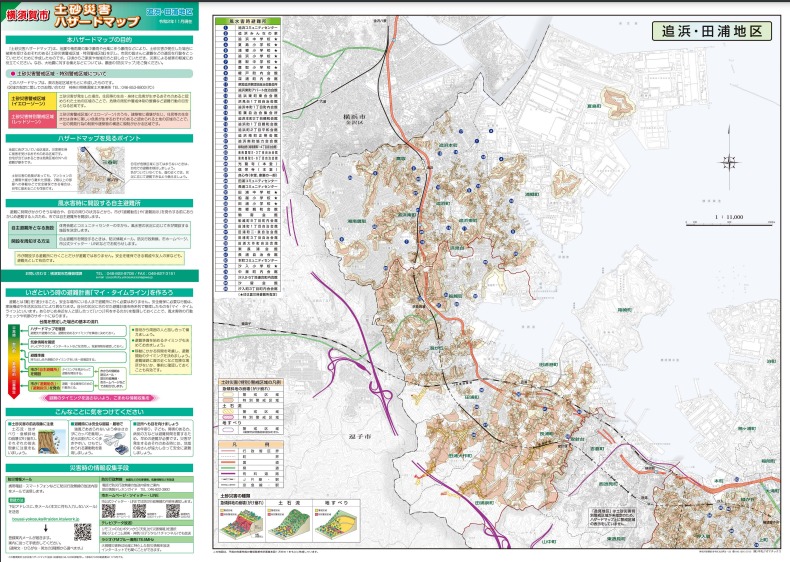

2、土砂災害ハザードマップ

土砂災害ハザードマップは土砂災害(急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり)の発生危険地域を表示しています。

坂や崖地、山が多い地域で作成されています。

自治体によっては、ハザードマップとしては作成しておらず、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域を公表しているだけの場合があります。

日本は国土に占める平地の割合が少ないため、土砂災害の危険性が高い場所が多く存在します。

上の横須賀市のように、土砂災害だらけの場所もありますので、家をこれから購入しようと思っているなら、しっかり安全な場所を確認して購入するようにしましょう。

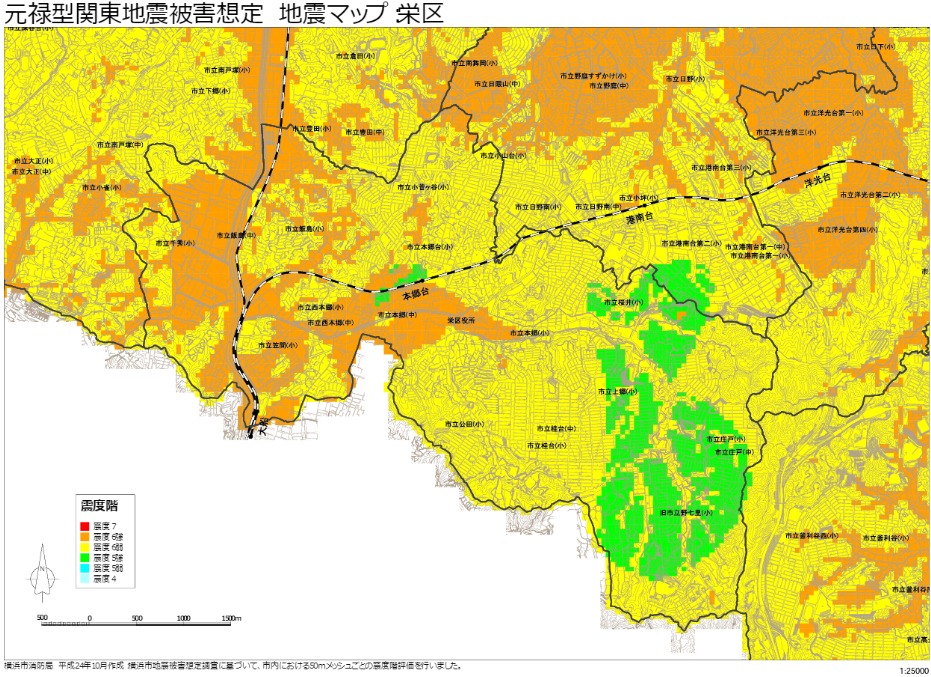

3、地震ハザードマップ

想定最大規模の地震は発生した時の震度など揺れの大きさや、建物倒壊の危険性、火災発生の危険性などを表示しています。

地域のよっては、ゆれやすさマップや地震危険度マップなどの名称になってたり、次に紹介する液状化ハザードマップとセットになっていることがあります。

地震危険度が高いところは、震源地に近いか、地盤が緩いかのどちらかです。

地盤が緩い場所は地震で揺れやすいだけでなく、家を建てる際に地盤改良工事が必要になる可能性も高いので、土地を購入する時の参考資料としても役に立ちます。

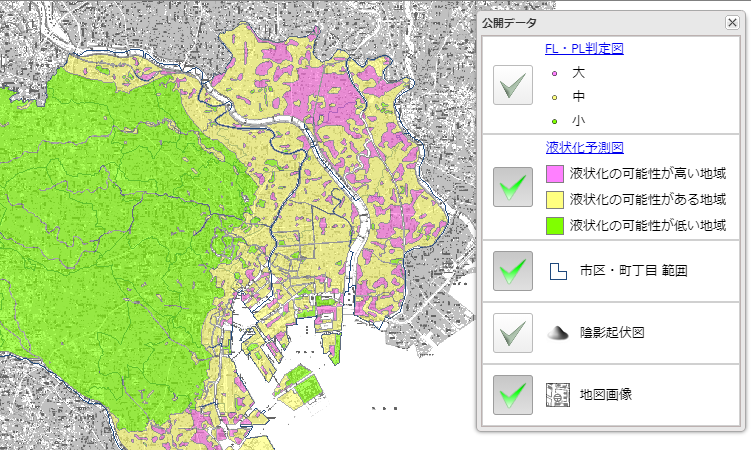

4、液状化ハザードマップ

地震が起きたとき、液状化の発生危険度を表示しています。

作成している自治体によって、想定している地震の震度が異なりますので、注意が必要です。

※液状化現象とは

地震の揺れによって地盤が液体状になる現象のことで、地下埋設物は浮いてしまい、地上にあるものは沈んでしまうので、家が傾いたりします。固い地盤に杭を打っている建物は液状化しても傾きません。海沿いの埋め立て地や、川沿いの低湿地だった場所、谷を盛土で埋めた場所で危険性が高いです。

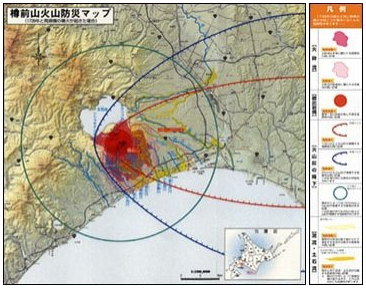

5、火山ハザードマップ

火山噴火により噴石、火砕流、融雪型火山泥流等の影響が及ぶ範囲を表示しています。

ハザードマップの見方

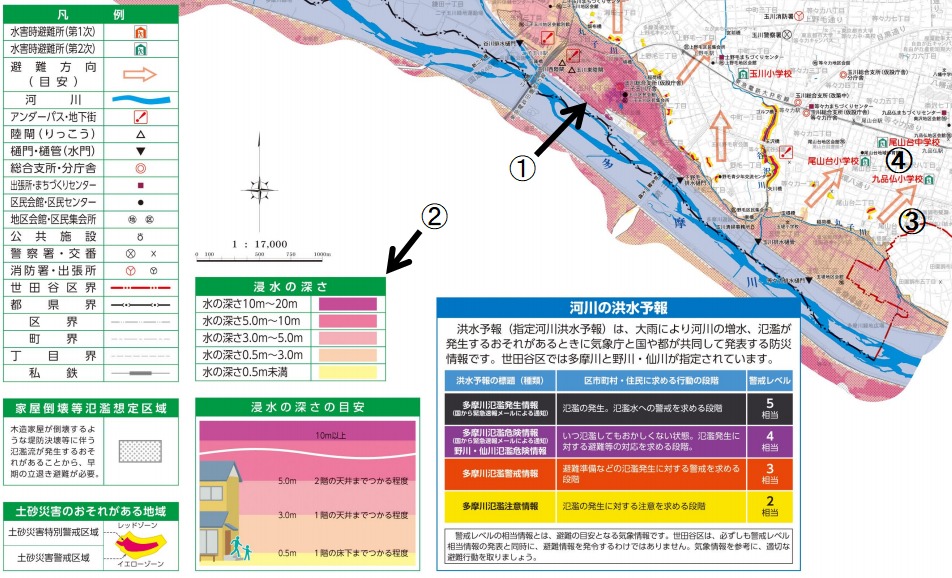

ハザードマップの簡単な見方を、東京都世田谷区 洪水・内水氾濫ハザードマップ(多摩川洪水版)を使ってご説明します。

まず①をご覧ください。地図上に色がついている部分があります。この色がついている場所が、想定最大規模の降雨で多摩川が氾濫した場合、浸水すると予想されている場所です。

そして色がついている場所でも色の濃さによって浸水する深さが違います。

それぞれの色の浸水の深さは、②に記載されています。黄色だと0.5m未満なので命の危険があるようなレベルではないですが、濃い紫色の場合は10mなので3階建ての建物が全て水没するレベルです。

家を購入する際は、色がついている場所は避けて購入することをおすすめします。

次に③をご覧ください。③の矢印は避難するべき方向を表しています。反対方向に行くと逆に危険です。避難する場合は、適当に家の近くの学校などに向かうのではなく、例え遠くてもハザードマップで示された避難方向に向かってください。

反対方向に向かうと、災害に巻き込まれる危険性があります。

最後に④は避難所の場所と名前が記載されています。既に家を購入している人は、自分の家から避難方向に行ったときの最寄りの避難所を把握しておきましょう。

ハザードマップは誰がどうやって作る?

ハザードマップは市区町村などの自治体が作成します。

作成の仕方は、国土交通省が公表しているハザードマップ作成の手引きや作成マニュアルをもとに作成されています。

元にしているデータは、過去の降雨量や洪水の痕跡・河川の流域面積・河川や下水道の排水処理能力・土地の標高などです。

国土交通省や都道府県が想定しうる最大規模の降雨(想定最大規模降雨)と、浸水想定区域を作成し、それに各市区町村などの自治体が、自分達の区域の細かい浸水履歴などからアレンジして作成しています。

ハザードマップの信頼性・有効性

ハザードマップは、どの災害でも想定しうる最大規模の災害が起きた場合を表示していますが、どれくらいの信頼性があるのか気になる方もいると思います。

東京都の浸水予想区域図・洪水浸水想定区域図についてのQ&Aでは、以下のように記載されています。

想定最大規模降雨について、現状の科学的知見や研究成果を踏まえ、利用可能な水理・水文観測、気象観測等の結果を用い、現時点において想定し得る最大規模の降雨として設定しています。想定最大規模降雨の発生頻度は極めて小さい事象でありますが、実際に発生する可能性はあります。

上述の作成方法を見ても、過去の歴史+理論的な情報をもとに作成しているので、起きることは十分にあり得ると思います。

特に被害想定の大きい場所では、被害想定のない場所や被害が軽いと思われる場所に比べて、発生確率も高いと思われます。

ただし可能性としては低いですが、ハザードマップで安全とされている場所であっても、被害を受ける可能性もありますので注意が必要です。

ハザードマップはどこでもらえる?

ハザードマップは、各自治体のホームページにて公開されています。

書面にて欲しい場合は、自治体にもよりますが役所や区民(市民)センター、まちづくりセンター、役所の地域支所、図書館などでもらえます。

ただし複数必要な場合や、その地域の住民でない場合、不動産業者などの場合は有料になることもあります。

役所は書面で必要とする場合、一番確実に手に入ります。災害対策に関する部署や情報公開コーナーに置いてあることが多いです。

災害の種類によって担当部署が異なり、一つの部署で全ての種類のハザードマップを入手できないことがあります。

ハザードマップの有効活用方法

ハザードマップの有効活用方法は、既に家を購入している人と、これから家を購入する人で異なりますので、それぞれご紹介します。

既に家を購入している人のハザードマップ有効活用方法

既に家を購入している人は、災害対策と避難対策に有効活用することができます。

1,災害対策

災害の危険性が高い場所でも、事前に災害対策をしておけば被害を最小限に抑えることができます。

水害対策が必要な家は、止水版や避難器具の購入、土のうの用意など

地震対策が必要な家は、家具の固定、家具の配置、避難ルートの確保、耐震工事など

2,避難対策

事前に避難先や避難ルートを知っておくことで、安全・迅速・円滑に避難することができます。

最近の豪雨の発生時にも、避難所がいっぱいで入れない人がいました。入れた人は判断の速さもありますが、事前にどこに避難すればいいかなどを調べていた可能性が高いです。

これから家を購入する人のハザードマップ有効活用方法

これから家を購入する人は、家選びに有効活用することができます。

具体的には以下のことをハザードマップで調べることができるので、どこに家を買ったらいいのかとても参考になります。

1,災害危険度の低い場所の確認

災害危険性の高い場所は、自分達家族の命や財産を失う危険性があります。また、豪雨の際などいちいち大雨の中、家族で避難所に避難しなければなりません。

それに対して、災害の危険性のない場所ではそのような心配はありません。

自宅が安全な場所なので、避難の必要性がありません。

2,資産価値の保てる立地の確認

災害危険度の高い場所では、もともと不動産価格が安い場合が多いのですが、利便性が高いと災害に弱い場所でも不動産価格が高いことがあります。

しかしそのような場所は、災害発生後は購入したいと思う人が減るため、不動産価格が下がります。

昔からの高級住宅地は必ずと言っていいほど災害の危険性が低い場所にあるため、資産価値が保たれやすいです。

3,地盤の良い場所の確認

地盤が悪い場所はハザードマップの浸水想定エリアや、液状化の危険性が高いエリア、地震の際に揺れやすい場所に多いので、ハザードマップを見れば地盤の悪い場所が大体わかります。

そして地盤が悪い場所では、新築時に地盤改良が必要になることがあり、その際は追加で費用がかかってしまいます。土地を買ってから地盤が悪いことがわかると大変です。

ハザードマップと近隣の地盤調査のデータを見ておけば、ある程度上記の様なことが起きるのを避けることができます。

4,火災保険の安い立地の確認

昔は、立地による災害の危険性の違いが火災保険料に反映されずに、建物の面積や構造などで一律に判断されていました。

しかし近頃は、損害保険会社が災害の危険性の違いを保険料に考慮するようになってきています。

高台など水害の危険性が低い場所の家は火災保険料が安く、逆に危険度の高い場所では保険料が高く設定される場合があります。

まとめ

ハザードマップは、一目で災害の危険性が高い場所なのか、低い場所なのかがわかる非常に便利な地図です。避難場所や避難経路もわかります。

ハザードマップには大きく分けて、5種類あります。

1、水害ハザードマップ

2、土砂災害ハザードマップ

3、地震防災(ゆれやすさ)マップ

4、液状化ハザードマップ

5、火山ハザードマップ

災害の危険性の違いは、命に関わるだけでなく、資産価値や地盤の良さ、住んでからのコスト、避難の必要性など、さまざまなことに影響を与えます。

ハザードマップの有効活用方法

既に家を購入している人

・災害対策

・避難対策

これから家を購入する人

・災害危険性の低い立地の確認

・資産価値の保てる立地の確認

・地盤のいい場所の確認

・火災保険の安い立地の確認

これから家を購入する人は、家の購入場所を決める際に非常に役立ちますので、購入前に必ず自分でハザードマップを確認しましょう!

悪質な不動産仲介会社の場合、ハザードマップで危険性の高い場所に指定されていても、契約直前の重要事項説明の際に一言説明する程度のこともあります。

既に家を購入している人は、自宅にどのようなリスクがあるのか確認して、事前に対策をしておきましょう!

当サイトでは家を購入する際に一番大事なのは安全性だと思っています。これから家の購入を考えている方のために、家を選ぶ際の優先順位について解説している記事もありますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

>>家の選び方の基本的な考え方 優先順位は?安全な場所にある家を買おう!

また、ハザードマップの情報をもとに東京23区・横浜市・名古屋市・福岡市でどこの街が災害に強いのかランキング形式でご紹介している記事もありますので、興味のある方は是非ご覧ください。

災害に強い安全な街ランキング … 東京23区・横浜市・名古屋市・福岡市

23区の各区内で安全な街はどこなのか、調べた記事もありますので、興味のある方はご覧ください。

< 区ごとの安全な街を調査した記事 >